「子供が野菜を食べてくれない…。なんでなんだろう。どうやったら食べてくれるの?」

今回はこんな要望に答えていきます。

この記事で学べること

- 子供が野菜を食べない原因がわかる

- 子供が野菜を食べるようになる方法がわかる

- それでも食べない場合の対策がわかる

毎日お子さんの食事作りをされているママさん、本当にお疲れ様です。お子さんが野菜を食べてくれないと、心配になりますし、食事の時間がストレスになってしまうこともありますよね。

でもその悩みあなただけではありません。悩んでいる方は決して少なくないんです。

ぼくも二児の父親で普段は家族の料理を作っています。だからこそ、そのお悩み、痛いほどよく分かります。

この記事では、八百屋としてたくさんの野菜と向き合ってきた経験と知識を基に、「子供が野菜を食べない」原因を探り、お子さんが少しでも野菜と仲良くなれるような具体的なステップや、ママの気持ちが少し楽になるような考え方をお伝えしていきます。

この記事を読めば、きっと明日からの食卓が少し変わるはず。一緒に、お子さんの野菜嫌いを乗り越えるヒントを見つけていきましょう!

「もう限界…」子供の野菜嫌いに悩むママへ|元八百屋が教える原因と心構え

まず、なぜお子さんは野菜を食べてくれないのでしょうか?原因を知ることで、対策も見えてきますし、「うちの子だけじゃないんだ」と少し安心できるかもしれません。

なぜ?子供が野菜を食べない5つの理由|味覚の発達・食経験・環境の影響

お子さんが野菜を嫌がるのには、ちゃんと理由があります。

1.味覚が発達途中だから:大人は美味しいと感じる野菜の苦味や酸味、独特の香りも、子供にとっては「毒」や「腐ったもの」を避けるための本能的な警戒信号になることがあります。特に小さいお子さんは、甘味やうま味を好み、苦味や酸味には敏感です。(出典:食育に関する研究論文等で指摘されています)

2.食経験の少なさ:見慣れない見た目や食感の食べ物に対して、子供は警戒心を抱きやすいものです。「これは安全な食べ物だ」と認識するには、繰り返し食卓に登場するなどの経験が必要です。

3.野菜=美味しくない、という経験: 過去に無理やり食べさせられたり、美味しくない調理法の野菜を食べたりした経験があると、「野菜=嫌なもの」というイメージが定着してしまうことがあります。

4.食卓の雰囲気: ママやパパが「食べさせなきゃ!」と必死になったり、イライラしたりしていると、その緊張感が子供に伝わり、余計に食べる気をなくしてしまうことも。

5.親の好き嫌いの影響: 無意識のうちに、親が苦手な野菜を食卓に出す頻度が少なかったり、「これ苦手なんだよね」と言っていたりすると、子供にも影響することがあります。

これらの理由は、お子さんの成長過程において、ある程度は自然なことなのです。

ストレスは逆効果?まず見直したい親の関わり方と食卓の雰囲気づくり

原因が分かったところで、次に大切なのはママやパパの関わり方です。焦りやストレスは、かえってお子さんの野菜嫌いをこじらせてしまうこともあります。

無理強いは絶対にNG: 「一口だけでも!」と無理強いすると、食事そのものが嫌いになってしまう可能性があります。食べなくても、「そっか、今は気分じゃないのね」と受け止める姿勢が大切です。農林水産省の食育情報でも、無理強いしないことの重要性が述べられています。

食卓は楽しく!: 叱る場ではなく、楽しい会話が生まれる場所にしましょう。「このお野菜、綺麗な赤色だね」「シャキシャキ音がするね」など、ポジティブな声かけを心がけてみてください。

大人が美味しそうに食べる: ママやパパが「美味しいね!」と笑顔で野菜を食べている姿を見せるのが、一番効果的なことも。「自分も食べてみようかな」という気持ちを引き出すきっかけになります。(出典:農林水産省 食育ガイド)

少量からチャレンジ: 最初はほんの少し、米粒くらいの大きさからでもOK。もし口にできたら、大げさなくらい褒めてあげましょう!成功体験が次への意欲につながります。

完璧を目指さない: 毎日3食、栄養バランス満点!なんて、大人だって難しいですよね。「今日は食べなかったけど、まあいっか」「明日は食べるかも」くらいの、おおらかな気持ちでいることが、ママ自身の心の健康のためにも大切です。

元八百屋直伝!野菜が好きになる五感で楽しむ克服ステップ&レシピ

さあ、ここからは元八百屋の視点を活かした具体的なアプローチをご紹介します!「食べる」ことだけにとらわれず、五感を使って野菜と触れ合うことで、お子さんの野菜へのイメージを変えていきましょう。

ステップ1:野菜は友達!栽培・買い物・料理で親近感を育むコツ

食卓に並ぶ前の段階から、野菜と触れ合う機会を作ってみましょう。

一緒に野菜を育てる

プランターでミニトマトや葉物野菜などを育てるのは、お子さんにとって最高の食育体験です。自分で育てた野菜には愛着が湧き、「食べてみたい!」という気持ちにつながりやすいです。(出典:JA全農食農活動)

買い物に一緒に行く

スーパーや八百屋さんで、「今日はどのピーマンにしようか?」「この人参、大きいね!」などと話しかけながら、一緒に野菜を選ぶのも楽しい時間になります。色や形、名前を覚えるきっかけにも。

料理のお手伝い

「このレタス、ちぎってくれる?」「ミニトマト、洗ってくれるかな?」など、簡単なことからお手伝いをお願いしてみましょう。自分で関わった料理は、不思議と食べてみたくなるものです。

ステップ2:美味しさが鍵!野菜選びと調理法で味は劇的に変わる【プロの技】

八百屋の経験から断言できるのは、「野菜は選び方と調理方法で、味が驚くほど変わる!」ということです。

「旬」を意識する: 旬の野菜は、栄養価が高いだけでなく、その野菜本来の甘みや旨みが最も強く、美味しい時期です。ぜひ旬の野菜を積極的に取り入れてみてください。(出典:農林水産省 旬の野菜情報)

新鮮な野菜を選ぶ

色が鮮やかでハリがあるもの、ずっしりと重みがあるものを選びましょう。新鮮な野菜は、えぐみが少なく、本来の美味しさを味わえます。

さらに詳しく知りたい方は「野菜別選び方のポイント」をブックマーク!

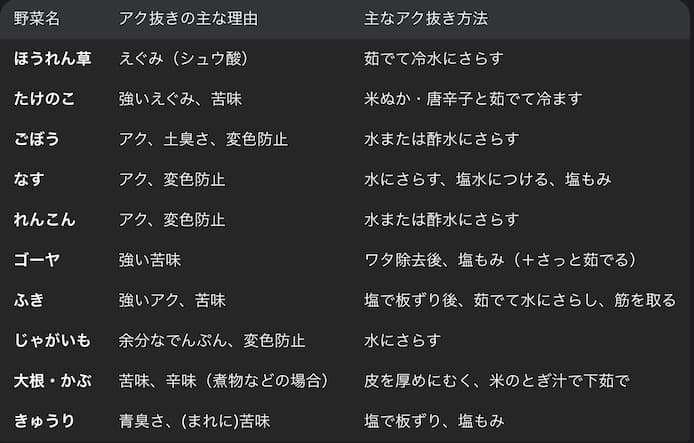

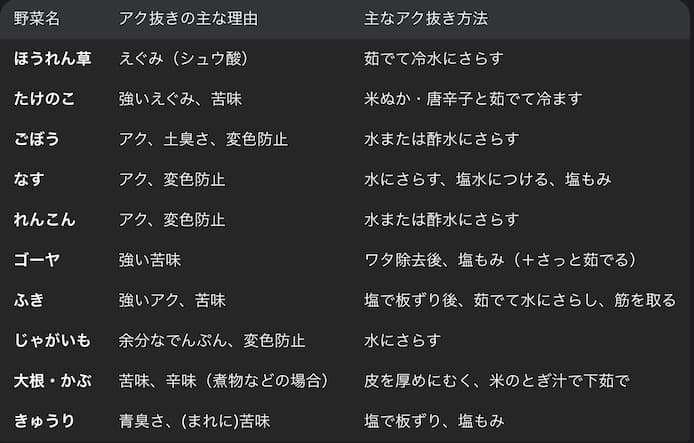

苦味・えぐみを和らげる下処理: ほうれん草などのアクが強い野菜は、茹でて水にさらすだけで食べやすくなります。玉ねぎの辛味は水にさらしたり、加熱したりすることで和らぎます。

アク抜きが推奨される野菜は以下の表を参考にしてください

甘みを引き出す調理法: 多くの野菜は、じっくり加熱することで甘みが増します。蒸し野菜や焼き野菜、野菜スープなどは、野菜本来の優しい甘さを引き出してくれます。油で揚げるのも、苦味を感じにくくさせる効果があります。

切り方で食感を変える

いつもと切り方を変えるだけで、子供が食べてくれることもあります。繊維を断つように切ると柔らかく、繊維に沿って切るとシャキシャキ感が出ます。星形や動物の形にくり抜くのも喜びますよ。

茹で方を変える

火の通りやすい葉物野菜は沸騰したお湯からさっと茹でる。火の通りにくい根菜類は水の状態から鍋に入れ中心までしっかり火を通す。これを意識するだけで、茹ですぎ、生煮えがなくなり、野菜が美味しく茹で上がります。

ステップ3:【厳選レシピ】これなら食べた!元八百屋推奨「楽しい」野菜ごはん

ここでは、野菜嫌いのお子さんでも比較的食べやすい、元八百屋おすすめのレシピアイデアをいくつかご紹介します。ポイントは「子供が好きな味付けや見た目」を取り入れることです。

カラフル野菜スティック&特製ディップ

人参、きゅうり、パプリカなど、彩りの良い野菜をスティック状に。ケチャップ+マヨネーズ、味噌+マヨネーズ、ヨーグルト+カレー粉など、お子さんの好きな味のディップを数種類用意して、自分で選んでつけて食べるスタイルは、ゲーム感覚で楽しめます。

ピーマンのチーズ肉詰め

苦味が少ないカラーピーマンを使ったり、輪切りにして星形っぽく見せたりするのも◎。ひき肉に細かく刻んだ他の野菜(玉ねぎ、人参など)を混ぜ込み、ケチャップ味などで甘めに味付けし、チーズを乗せて焼けば、子供が大好きな味に!

ほうれん草とコーンのミニキッシュ

ほうれん草は下茹でしてアクを抜き、細かく刻みます。甘いコーンと一緒に、卵、牛乳(または豆乳)、チーズと混ぜて、アルミカップやマフィン型に入れて焼くだけ。見た目も可愛く、おやつ感覚で食べられます。

野菜たっぷりミートソース

玉ねぎ、人参、セロリ、きのこなどを細かく刻んで、ひき肉と一緒にじっくり煮込むと、野菜の甘みが溶け出して美味しくなります。パスタはもちろん、ご飯やパンに乗せてもOK。多めに作って冷凍しておくと便利です。

野菜を使ったさらに簡単な時短レシピはこちら>>「とにかく時短で作れる野菜レシピ一覧」

栄養不足が心配な時の考え方と具体的なサポート方法

色々試しても、どうしても食べてくれない日もありますよね。そんな時、ママは栄養面が一番心配になると思います。

でも、少し肩の力を抜いてみてください。子供の栄養は、一日単位ではなく、数日~一週間くらいの期間で、ある程度バランスが取れていれば大丈夫と言われています。

野菜で摂りにくい栄養素は、お肉やお魚、卵、大豆製品、乳製品、果物など、他の食品で補うことも意識してみましょう。例えば、緑黄色野菜に多いビタミンAはレバーやうなぎ、果物(マンゴーなど)にも含まれています。

どうしても不安という方には、僕が開発・プロデュースしている、野菜とたんぱく質が一緒に摂れる野菜de健康プロテインも便利な選択肢です。

牛乳で割ると甘くて飲みやすく、子どもでも嫌がらずに取り入れやすいと評判です。添加物フリーなので、お子様にも安心して飲んでいただくことができます。

ただし、これはあくまで補助的なものと考えてください。飲んだからと言って一切野菜を食べなくても大丈夫というわけではありませんので、ご注意ください。

焦らないで大丈夫!野菜嫌い克服で叶う、笑顔あふれる食卓と家族の未来

お子さんの野菜嫌いを克服する道のりは、時間がかかることもあります。でも、焦らないでくださいね。今日ご紹介したことを少しずつ試していく中で、きっと変化が見られるはずです。

1年後の理想を現実に|続けることで得られる子供とママへの嬉しい変化

諦めずに、お子さんのペースに合わせて野菜と関わり続けることで、1年後にはこんな嬉しい変化が期待できます。

- お子さんの変化:

- 食べられる野菜の種類が増える。

- 食事への抵抗感が減り、意欲的に食べるようになる。

- 将来にわたる健康的な食習慣の土台ができる。

- ママの変化:

- 「食べさせなきゃ」というストレスから解放され、気持ちが楽になる。

- 食事の準備や時間が精神的な負担でなくなる。

- 子供の成長を喜び、子育てに自信が持てるようになる。

- 家族の変化:

- 食卓が笑顔の溢れる楽しいコミュニケーションの場になる。

- 「食」を通して家族の絆が深まる。

特に、来年の幼稚園入園を控えているママにとっては、「給食、大丈夫かな…」という不安も大きいですよね。でも、今から少しずつ野菜に慣れていくことで、その不安もきっと軽くなりますよ。

まとめ:今日からできる小さな一歩|頑張るママへの応援メッセージ

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

子供の野菜嫌いは、多くのママが通る道です。決して、あなたの育て方が悪いわけではありません。

今日お伝えしたことの中から、「これならできそうかな?」と思うことを、まずは一つ試してみてください。プランターでミニトマトを育ててみる、一緒に野菜スタンプで遊んでみる、切り方を変えてみる…。どんな小さな一歩でも、変化のきっかけになります。

一番大切なのは、ママが笑顔でいること。ママの笑顔は、食卓の一番の栄養です。完璧を目指さず、時には「ま、いっか!」と力を抜いて、お子さんとの食事の時間を楽しんでくださいね。

陰ながら、皆さんの食卓が笑顔でいっぱいになることを応援しています!

他にも「【野菜保存方法の完全版】週末まとめ買いでも1週間シャキシャキ長持ち!」や「ブロッコリーの蕾に潜む虫や汚れをごっそり洗い流す裏技」という記事を書いているので、気になる方は読んでみてくださいね。

コメント