この記事は野菜の栄養について、解説していきます。

・「野菜の栄養をまとめて知りたい」

・「目的別にどの野菜を選べばいいか迷う」

・「効率よく摂る調理法まで押さえたい」

そんな疑問を八百屋歴10年・野菜インフルエンサー青髪のテツが一気に解決する総覧ページです。それぞれの野菜は個別記事(リンク付き)で深掘りしますので、ブックマーク推奨ですよ!

野菜の栄養を押さえる3つのポイント

部位を意識すると吸収率UP

野菜は食べられる部分まで捨てられているケースが多々あります。

しかも捨てられている部分に限って栄養が多く含まれていることが多いのです。

皮にポリフェノール、ワタや種に必須脂肪酸、葉にβ-カロテンやビタミンCなどが含まれていたりします。

ものにもよりますが、野菜はなるべく皮まで食べるということを意識していただけると良いかなと思います。

色で選ぶと栄養が偏りにくい

野菜の栄養をまんべんなく摂取するには、色が偏らないように選ぶと良いですよ。

野菜の栄養は色に表れます。例えば、トマトの赤はリコピン、にんじんのオレンジはβ-カロテン、緑の野菜の緑はクロロフィル、ナスの紫はポリフェノールこのように、色ごとに含まれる栄養素が異なります。

例えば緑・赤・黄・紫・白など野菜の色が偏らないように食べることで、ビタミン、ミネラル、フィトケミカルをバランス良く摂取できます。

調理法でロスを最小限に

調理法を意識することで最大限野菜の栄養を摂取することができます。

水溶性ビタミンは煮汁ごと、脂溶性ビタミンは油と一緒に。「皮ごと+短時間加熱+適度な油」が基本ルールです。

とはいえ、野菜ごとに最適な調理方法が異なるので、こちらは下記でリンクを貼るそれぞれの記事で紹介していきます。

それでは、それぞれの野菜の栄養について紹介していきます。

果菜類の栄養

きゅうり

みずみずしい食感と爽やかな香りが特徴で、水分補給とミネラルチャージを同時にサポートします。塩もみやスムージーにすれば暑い日のクールダウン食材として重宝し、朝食にもぴったりです。

トマト

赤いリコピンとビタミンがバランス良く含まれ、紫外線ダメージや生活習慣の乱れを内側からケアします。加熱して旨みが増すためソースやスープで活用でき、彩りも鮮やかに仕上がります。

ピーマン

緑黄色野菜ならではの抗酸化ビタミンが豊富で、彩りを添えつつ美容と疲労回復をバックアップします。肉詰めやきんぴらに使えば風味と栄養を一皿で強化でき、お弁当にも映えます。

なす

紫の皮にポリフェノールが多く、油と合わせることでおいしさと吸収効率を一度に高められます。焼きびたしや味噌炒めならとろける食感が楽しめ、夏の主役メニューに最適です。

かぼちゃ

甘みのある果肉にβ-カロテンがたっぷりで、季節の変わり目の免疫サポートに重宝します。ポタージュにするとほっこりした口当たりで心身を温め、デザートにも応用できます。

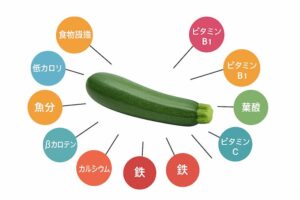

ズッキーニ

クセのない味わいでカリウムやビタミンB群を手軽に補える夏の常備野菜です。オーブン焼きやラタトゥイユで彩りとボリュームをアップし、低カロリー献立に貢献します。

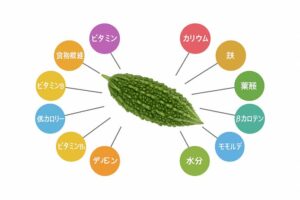

ゴーヤ

ほろ苦さのもとになる成分が、暑さによる食欲不振や血糖バランスの乱れを穏やかに整えます。豚肉と炒めればスタミナ料理になり、夏バテ防止に頼れるコンビとなります。

オクラ

ぬめりの水溶性食物繊維が腸内環境を優しく整え、夏バテ予防にもひと役買います。刻んで冷や汁やサラダに加えると喉ごし良く栄養をチャージでき、献立に涼感を演出。

葉菜類の栄養

キャベツ

ビタミンUや食物繊維が胃腸をサポートし、どんな料理にもなじむ万能選手です。千切りサラダからロールキャベツまで幅広く使え、常備菜としても保存が効きます。

白菜

淡白な味わいに代謝を助ける成分が含まれ、鍋物からサラダまで幅広く活躍します。キムチ漬けにすれば乳酸菌との相乗効果で腸活メニューとなり、ご飯が進みます。

レタス

シャキッとした歯ざわりで葉酸やカリウムを補給でき、軽やかな食感が減塩メニューと相性抜群です。手間なくちぎるだけで野菜不足を補い、サンドイッチにも便利です。

ほうれん草

鉄分とβ-カロテンが豊富で、貧血予防から粘膜ケアまで幅広く健康維持に力を発揮します。胡麻和えやスムージーで摂ればビタミンCとの相乗効果が得られ、彩りも鮮明。

小松菜

カルシウムとビタミンKを兼ね備え、骨の丈夫さをサポートする緑黄色野菜の代表格です。炒め物や味噌汁に加えるだけで色味が映え、離乳食にも応用しやすいです。

水菜

ビタミンKやビタミンCを含み、シャキシャキ食感でサラダや鍋の彩りと栄養価を同時にアップします。クセが少ないため和洋中どのドレッシングとも好相性で飽きません。

にら

香り成分アリシンがめぐりを促し、スタミナ食材として疲労対策に頼れる存在です。卵とじや餃子の具にすると風味が引き立ち、栄養バランスもワンランク向上。

春菊

特有の香気成分がリラックスを誘い、葉のβ-カロテンとカルシウムが不足しがちな栄養を補います。お浸しや天ぷらで楽しむと香りが際立ち、春の訪れを感じさせます。

チンゲン菜

みずみずしい葉と茎にカリウムやβ-カロテンが行き渡り、炒め物でビタミンを無駄なく摂取できます。中華スープに加えると食感のアクセントになり、汁も旨み豊かです。

長ネギ

硫化アリルが血流をスムーズにし、ビタミンCと合わせて寒い季節の体調管理に役立ちます。薬味にすると香りが立ち、料理全体の塩分を抑えても満足感が続きます。

セロリ

爽快な香り成分フタリドがストレスを和らげ、カリウムが塩分のとり過ぎを調整します。スティックでそのまま食べればリフレッシュ効果が高く、ディップとも好相性。

花・茎野菜の栄養

アスパラガス

アスパラギン酸が代謝をサポートし、穂先の抗酸化成分が美容にも嬉しい効果を発揮します。ベーコン巻きにすると旨みが増し、食卓の主役メニューにもなります。

ブロッコリー

スルフォラファンやビタミンCが豊富で、抗酸化と解毒のダブルアプローチが期待できます。蒸して冷凍保存すれば常備菜となり、忙しい日の彩りにも重宝します。

カリフラワー

食感の良い花蕾にイソチオシアネートが含まれ、糖質控えめでボリュームアップに最適です。ライス状にすれば主食代替としてヘルシーメニューに変わり、満腹感も持続。

菜の花

春らしいほろ苦さの裏にルテインや鉄分が潜み、季節の変わり目の体調を優しく整えます。辛子和えにすると香りが際立ち、鮮やかな緑色が食卓を春色に彩ります。

薬味野菜の栄養

にんにく

アリシンがエネルギー産生を後押しし、心強いスタミナ源として昔から愛されています。低温で加熱すると甘みが増し、ホクホク食感でおやつ代わりにも楽しめます。

茗荷

さわやかな芳香成分が食欲を刺激し、ビタミンやミネラルを効率良く摂る薬味に最適です。刻んでご飯に混ぜると香りが広がり、暑い日でもさらっと完食できます。

大葉

香りとともにβ-カロテンやロスマリン酸を含み、さっぱり料理に抗酸化パワーをプラスします。巻き物や天ぷらでも風味が飛ばず、爽快な後味を楽しめます。

豆野菜の栄養

とうもろこし

甘みの下に食物繊維とルテインが隠れ、目と腸を同時にサポートする夏の主食代替野菜です。粒を冷凍すれば炊き込みご飯やスープに応用でき、香ばしさもアップ。

枝豆

植物性たんぱく質と大豆イソフラボンが豊富で、間食でも筋力とホルモンバランスを守ります。塩ゆでにレモンを加えると爽やかな風味が広がり、後味もさっぱり。

そら豆

独特の風味とともにビタミンB群が取れ、脳の活性をやさしく支える春の味覚です。焼きそら豆にすれば香ばしさが際立ち、皮ごと食べると食物繊維も補えます。

スナップエンドウ

甘い豆とシャキッとしたさやにビタミンCが詰まり、彩りと食感で食卓を軽やかにします。さっと茹でてサラダに加えれば鮮やかな緑が映え、甘みも際立ちます。

インゲン

β-カロテンとマグネシウムが調和し、常備菜にすれば筋肉と粘膜を毎日守ってくれます。胡麻和えにすると香りとコクが加わり、冷蔵でも味が落ちにくいです。

絹さや

柔らかなさやに葉酸やビタミンKが含まれ、サラダや炒め物で彩りと栄養を即チャージ。卵と炒めればたんぱく質も補え、春らしい彩りが皿を華やかに。一層食欲が進みます。

グリーンピース

たんぱく質とビタミンB群が揃い、主食に混ぜればエネルギーと代謝を同時にサポートします。クリーム煮で甘みが引き立ち、子どもの野菜デビューにもおすすめ。

根菜類・土物野菜の栄養

にんじん

β-カロテンの宝庫で、目や肌のバリア機能を内側から底上げします。オイルと炒めると吸収がスムーズになり、彩り鮮やかで食卓が一気に華やぎます。

大根

ジアスターゼが消化を助け、繊維質が腸をスムーズに整えます。おろしや甘酢漬けにするとさっぱり感が増し、揚げ物との相性が抜群で箸休めに最適。

れんこん

粘りのある成分が含まれ、粘膜保護とビタミン補給を一度に叶えます。きんぴらにすると香ばしさが増し、輪切りの断面が料理を美しく彩ります。

ごぼう

イヌリンをはじめとする食物繊維が善玉菌を増やし、腸内フローラを活性化します。土の香りが煮物や炒め物に深みを与え、だしと相性抜群で味に奥行きが出ます。

玉ねぎ

ケルセチンがめぐりをサポートし、毎日の食卓で血液サラサラ効果を後押しします。飴色になるまで炒めれば甘みが凝縮し、少量の塩でも満足感が続きます。

じゃがいも

でんぷんに守られたビタミンCが熱に強く、主食代わりにビタミンを取れる頼もしい食材です。皮ごとローストするとミネラルも摂れ、ホクホク感がクセになります。

さつまいも

ヤラピンと食物繊維が腸のぜん動運動を促し、甘みを楽しみながら腸活ができます。焼き芋にすれば香ばしい香りとねっとり食感が広がり、おやつにも最適。

里芋

ヌメリ成分ガラクタンが免疫を穏やかにサポートし、優しい口当たりで胃腸にも負担をかけません。煮物にすればだしを吸ってコクが深まり、冷めても柔らか。

新玉ねぎ

辛味が穏やかで生食しやすく、硫化化合物とビタミンCをフレッシュに補給できます。スライスしてマリネにすると甘みが引き立ち、魚料理とも好相性です。

ラディッシュ

赤い皮のアントシアニンが彩りと抗酸化作用をもたらし、サラダにアクセントを添えます。浅漬けにすると甘酢が染み込み、シャキッとした歯触りが楽しいです。

長いも

とろみ成分が胃腸を守り、エネルギー代謝を助けるビタミンB群も含まれています。すりおろしてとろろにすればのど越しが良く、蕎麦との相性も抜群です。

きのこ類の栄養

生椎茸

きのこ特有のエリタデニンが脂質バランスを整え、旨み成分が料理を底上げします。干し椎茸にすればうま味が濃縮し、戻し汁もスープ出汁として重宝します。

えのき茸

キノコキトサンと食物繊維が代謝を促し、低カロリーでボリューム感を演出します。鍋に入れると自然のとろみが付き、炒め物でもコリコリ食感が楽しめます。

舞茸

MXフラクションが糖質代謝をサポートし、濃い旨みが減塩調理にも役立ちます。天ぷらにすると香りと歯ごたえが際立ち、ごちそう感がアップして箸が進みます。

エリンギ

食物繊維とビタミンDを含み、噛みごたえがあるため満足感を高めながら栄養補給ができます。ステーキ風に焼くと肉厚食感で主菜代わりになり、ダイエット中にも◎。

目的別に選ぶおすすめ野菜

疲労回復に役立つ野菜

アスパラガスやにんにく、枝豆は体内のエネルギー産生を後押しし、日々のだるさを軽減する働きが期待できます。香りやアミノ酸が代謝を活性化するため、炒め物やスープに加えてスタミナメニューに取り入れると効果的です。

美肌をサポートする野菜

トマト、ピーマン、ブロッコリーには肌トラブルを防ぐ抗酸化ビタミンがバランス良く含まれています。彩りの鮮やかなサラダやスムージーにして、紫外線ダメージが気になる季節の毎日ケアに役立てましょう。

免疫力を高めたいときの野菜

かぼちゃやほうれん草、舞茸はバリア機能を支えるフィトケミカルやビタミンが豊富で、季節の変わり目の体調管理に頼りになります。蒸し料理や味噌汁に組み合わせると、栄養を逃さずまるごと摂取できます。

野菜の栄養についてよくある質問

野菜は加熱すると栄養が全部なくなるって本当?

水溶性ビタミンは茹で汁に溶け出しやすいものの、油で炒めたり電子レンジで短時間加熱すればロスは最小限に抑えられます。むしろリコピンやβ-カロテンのように、軽い加熱で吸収率が高まる栄養素もあります。

野菜ジュースやスムージーでも同じ栄養が摂れますか?

不足しがちなビタミン類は補えますが、食物繊維や噛むことで得られる満腹感は生野菜に劣ります。ジュースは“補助的”に利用し、固形の野菜と組み合わせるのがおすすめです。

冷凍野菜は栄養価が低いですか?

収穫直後に急速冷凍されるため、むしろ栄養が保持されている場合も少なくありません。忙しい日の時短調理や価格が高騰する季節の代替として活用すると便利です。

皮はむいた方が体に優しい?

ポリフェノールや食物繊維は皮に多く含まれるため、硬さやえぐみが気にならない野菜は「皮ごと」が基本。どうしても食べにくい場合は薄くそいで食感を調整し、調理に合わせて使い分けましょう。

一日にどれくらい野菜を食べればいい?

厚生労働省は目安として350 gを推奨しています。生野菜サラダだけでは量がかさむため、炒め物やスープなど加熱メニューを組み合わせると達成しやすくなります。

野菜の栄養についてまとめ

野菜は色・部位・調理法によって摂れる栄養が大きく変わります。緑黄色野菜で抗酸化、淡色野菜で水分とミネラル、根菜で食物繊維、きのこでビタミンDと旨み——それぞれの特徴を押さえて組み合わせれば、サプリに頼らずとも幅広い健康メリットが得られます。

ポイントは「皮ごと・短時間加熱・適度な油」。これだけでビタミンの流出を防ぎ、脂溶性栄養素の吸収も高まります。今回紹介した目的別リストや調理ハックを活用し、毎日の食卓で彩りと栄養を両立させてください。野菜は“脇役”ではなく、味覚と健康を同時に支える主役級の存在です。

コメント